semper idem

Ano XIII

...M'ESPANTO ÀS VEZES , OUTRAS M'AVERGONHO ...

(Sá de Miranda) _________________

correio para jppereira@gmail.com _________________

31.12.13

(url)

29.12.13

(url)

28.12.13

O PS NÃO É CONFIÁVEL COMO PARTIDO DA OPOSIÇÃO

O Governo, o PSD e o CDS, e todos os apoiantes do “ajustamento” na versão troika-Gaspar-Passos, obtiveram uma importante vitória política ao levarem o PS a assinar um acordo a pretexto do IRC. Foi um dia grande. “Rejubilai”, dizem os anjos do “ajustamento”. Dizem bem.

Nesse mesmo dia, os

professores contratados foram abandonados pelo PS, que apenas pediu uma

pífia “suspensão” da prova, e os trabalhadores dos Estaleiros de Viana,

que marcharam pelas ruas de Lisboa com as suas famílias, a caminho da

miséria, não merecem nem um levantar de sobrancelhas dos doutos

conselheiros económicos do “líder” Seguro. O PS, que tinha já enormes

responsabilidades na situação actual de ambos os sectores profissionais,

agora mostrou de novo por que razão não é confiável como partido de

oposição, mas, pelo contrário, é confiável, pela mão de Seguro, para lá

de muitas encenações, para os que mandam em Portugal, sempre os mesmos.

É

que o acordo sobre o IRC não é sobre o IRC. O IRC, repito, foi o

pretexto. Aliás, a pergunta mais simples a fazer, a óbvia, aquela que a

comunicação social, se não estivesse subjugada à agenda e aos termos

dessa agenda do poder político dominante, faria é esta: por que razão é

que um acordo deste tipo não veio da Concertação Social, mas de

conversações entre os dois partidos? Por que razão é que o Governo nunca

esteve disposto a fazer este tipo de cedências diante da CCP ou da UGT,

já para não dizer da CIP e da CGTP, mas está disposto a fazê-lo com o

PS? Ou, dito de outra maneira, que vantagem tem o Governo em fazer este

acordo com um partido da oposição e não com os parceiros sociais? Ou

ainda melhor: o que é que o PSD e o CDS obtiveram do PS que justificou

este remendo, aliás, pequeno e de pouca consequência, na sua política? É

que, convém lembrar, o Governo não precisava do voto do PS para passar

esta legislação, e é por isso que o único ganho de causa é o do Governo.

O

acordo foi um acordo político de fundo que amarra o PS a sistemáticas

pressões governamentais e outras, para que passe a ser parte do

“consenso” que legitime a actual política. O que está em causa é algo

que seria, se as classificações ideológicas tivessem alguma

correspondência com a realidade, inaceitável por um partido socialista,

como o é para um social-democrata, moderado que seja. O sentido de fundo

do “ajustamento” está muito para além do resolver os problemas mais

imediatos do défice ou da dívida, mas traduz-se numa significativa

alteração das relações sociais a favor dos senhores da economia

financeira, em detrimento daquilo que a maioria da população, classe

média e trabalhadores, remediados e pobres, tinham conseguido nos

últimos 40 anos.

O que marcará com um rastro profundo Portugal

para muitos anos é acima de tudo essa transferência de poder, recursos e

riqueza na sociedade. Ela faz-se pela mudança de fundo no terreno

laboral, com a aquiescência do PS – recorde-se que aceitou sem críticas o

acordo assinado pela UGT –, com a fragilização das relações entre

trabalhadores, o elo mais fraco, e o patronato, o esmagamento da classe

média pelo assalto à função pública, aos salários, reformas e pensões. A

destruição unilateral dos “direitos adquiridos” destinou-se não apenas a

garantir essa enorme transferência de recursos, mas acima de tudo a

enfraquecer o poder social dos trabalhadores, dos funcionários públicos,

dos detentores de direitos sociais.

No passado podia haver

pobres, estes tinham, porém, a possibilidade de ter uma dinâmica social e

política para saírem da pobreza, uma capacidade de inverterem as

relações sociais que lhes eram desfavoráveis. Eram pobres, mas não

estavam condenados à pobreza. Era isso a que se chamava “a melhoria

social”, num contexto de mobilidade e num contrato social que permitia

haver adquiridos. Agora tudo isso aparece como um esbanjamento

inaceitável, e o que hoje se pretende é que os pobres, cada vez mais

engrossados pela antiga classe média, sejam condenados à sua condição de

pobreza em nome de uma crítica moral ao facto de “viverem acima das

suas posses”, perdendo ou tornando inútil os instrumentos que tinham

para a sua ascensão social, a começar pela educação, pela casa própria, e

a acabar nas manifestações e protestos cívicos, as greves e outras

formas de resistência social. É um conflito de poder social que

atravessa toda a sociedade e que se trava também nas ideias e nas

palavras, em que a comunicação social é um palco determinante, com a

manipulação das notícias, a substituição da informação pelo marketing e

pela propaganda. E o PS escolheu estar ao lado dos “ajustadores”.

Pode-se

argumentar que a “cedência” do PS permitiu algum alívio às pequenas e

médias empresas, e que por isso há um ganho de causa. Talvez, e isso

seria bom, se fosse apenas isso. Mas o que o PS cedeu é muito mais do

que isso: é um contributo decisivo para manter a actual política em tudo

o que é fundamental, a começar pela prioridade do alívio às empresas e

aos negócios em detrimento das pessoas e do consumo. O PS enfileirou no

núcleo duro do discurso governamental, mais sensível às empresas do que

às pessoas, aceitando que, a haver abaixamento dos impostos, ele deve

começar pelas empresas e não pelos indivíduos e as famílias, pelo IRC e

não pelo IRS e pelo IVA.

Eu conheço a lengalenga de que os

benefícios às empresas, à “economia”, são a melhor maneira de beneficiar

as pessoas, e que é a “vitalidade” da economia que pode permitir todos

saírem da crise. Em abstracto, poderia ser assim, no nosso concreto, não

é. Chamo-lhe "lengalenga" porque no actual contexto a inversão muito

significativa dos poderes sociais torna muito desigual a distribuição de

benesses oriundas deste tipo de medidas, reforça os mais fortes como um

rio caudaloso e chega tardiamente e sem mudar nada, como um fio de

água, aos que mais precisam. E a outra verdade que tem que ser dita é

que este tipo de acordo no IRC vai tornar mais difícil que haja uma

diminuição significativa do IRS ou do IVA, ou seja, quem vai pagar os

benefícios a algumas empresas são outras empresas mais em risco e as

pessoas e as famílias.

Numa altura em que a campanha eleitoral

para as europeias e a, mais distante, das legislativas são já um

elemento central das preocupações partidárias do PSD e do CDS, o PS

deu-lhes um importante trunfo político, e um sinal de que não confia nas

suas próprias forças para ganhar as eleições e muito menos governar

sozinho. Um acordo PS-PSD feito pela fraqueza e assente na continuidade

da política actual prenuncia apenas que, seja o PS, seja o PSD, a

governarem em 2015, cada um procurará no outro um seu aliado natural,

não para uma política de reformas, mas para garantir a política que

interessa ao sector financeiro, que capturou de há muito a decisão

política em Portugal.

O PS de Seguro mostrou que não é confiável

como partido da oposição e que ou não percebe o sentido de fundo da

actual política de “ajustamento”, de que este abaixamento do IRC é um

mero epifenómeno, ou, pelo contrário, percebe bem de mais e quer ser

parte dela. Inclino-me, há muito, para a segunda versão. Seguro e os

seus criaditos diligentes estão ali para servirem as refeições aos que

mandam, convencidos que as librés que vestem são fardas de gala num

palanque imaginário. Vão ter muitas palmas e responder com muitos

salamaleques.

Estamos assim.

(url)

(url)

25.12.13

DESEJAMOS A TODOS BOM NATAL E BOM ANO,

MAS COMO É QUE SE VIVE NUM PAÍS SEM FUTURO?

(Bansky)

Mais uma vez foi anunciado um prazo para a “austeridade”. Quinze anos, pelo menos. Se tomarmos à letra o “programa” vindo das várias troikas, FMI-UE-BCE, ou Passos-Maria Luís-Moedas, ou Neves-Lourenço-Bento, ou qualquer das suas variantes, serão precisas décadas. Se tomarmos à letra as promessas de manter a “austeridade” pelos anos necessários para “resolver” o problema do défice e da dívida, como política “inevitável”, é de décadas que falamos.

Como é que se vivem décadas de “austeridade”? Não se vivem. Com troika ou sem ela, com plano cautelar ou sem ele, o que nos dizem os governantes é que a “austeridade” é para ficar como o novo modo de vida “ajustado” dos portugueses. Esta perspetiva de “vida” é impossível em democracia, só em ditadura. Só com ditadura ou com guerra civil é que é possível esse “ajustamento”. Se continuarmos a viver em democracia, é impossível. Mais, é economicamente autodestrutivo, ou seja, os efeitos que gera este longo “ajustamento”, se se viesse a verificar, tornam-no insustentável, logo ineficaz, logo errado.

Começa por que, para muitos, não é sequer uma perspetiva de “vida” viável. Para uma parte importante dos portugueses com mais de 60 anos, tira-lhes qualquer hipótese de, na sua vida terrestre, conhecerem qualquer melhoria, bem pelo contrário. Depois para muitos adultos com quarenta anos, por exemplo, para os chamados “desempregados de longa duração”, é igualmente um beco sem saída, cujo agravamento se acentuará com a passagem do tempo. Impossível de “viver” a não ser com legiões de pobres na rua, como na Grande Depressão americana. E não há nenhum “New Deal” á espera.

Exagero? Só é exagero porque não irá acontecer, porque, a prazo mais curto do que pensam os seus proponentes, que também não tem muita confiança na possibilidade das suas políticas serem sustentáveis, - pelo efeito do “politiquice” eleitoral, dizem com desprezo, - haverá mudanças de política, quer sejam feitas a bem ou a mal. Suspeito que a mal, mas isso é outra questão.

Um poderoso acelerador do fim desta política é o crescimento da desigualdade. Como é que se vivem décadas de “austeridade” desigualmente distribuída? Não se vivem sem revolta. Por aqui me fico. Bom Natal. No fim de contas o Pai Natal também veste de vermelho e é velho, duas sinistras condições para a revolta nestes dias.

(url)

PASSOS COELHO NO FIM DO ÚLTIMO CONSELHO EUROPEU

Do ponto de vista da observação da “literacia” governativa, as declarações de Passos Coelho no final do último Conselho Europeu são muito interessantes de analisar. Refiro-me ao conjunto das declarações e não apenas à leitura de um texto preparado sobre a decisão do Tribunal Constitucional.

Dou um prémio a quem for capaz de entender as primeiras declarações sobre o próprio Conselho Europeu e as suas decisões sobre a União Bancária, O site do governo ajuda porque está inacessível com um “erro 404” na página que devia ter estas declarações. Compreendo que nem o computador as queira colocar em linha, porque foram tão entarameladas, tão confusas, tão desprovidas de lógica e de rigor vocabular, que era penoso ouvi-las. O Sol tentou, com um gigantesco esforço, dar-lhe algum nexo e ficou assim:

Pedro Passos Coelho, congratulou-se hoje com os avanços alcançados para a união bancária, mas defendeu que a União Europeia deve procurar "um compromisso mais alargado" e reforçar o novo fundo de resolução de bancos (…) Passos Coelho considerou importante a aprovação do Sistema de Garantia de Depósitos e do Mecanismo de Resolução Bancária, mas sublinhou que nesta segunda componente da união bancária (…) queria "um compromisso mais alargado, que permitisse não deixar dúvidas aos mercados". "É verdade que os esforços que foram realizados de aproximação entre os Estados-membros foram importantes e foi possível chegar a uma solução, mas não era a solução que nós desejávamos (?) a verdade é que julgamos que esse acordo [para a união bancária] precisa de ser melhorado na discussão que agora se vai travar com o Parlamento Europeu. Esperamos que alguns dos defeitos que ainda encontramos na solução que foi desenhada possam ser superados" (…)O primeiro-ministro afirmou contudo que, com estas medidas, a União Europeia está mais "robusta" e melhor preparada para responder a eventuais crises.

O vocabulário é conhecido: “alavancar”, “impulso”, “relevância”, “componente”, “compromisso”, “suficiente”, “desenho/desenhada”, “superados”, “resolução”, algumas palavras ditas em português mas pensadas em inglês, e repete-se até à exaustão. Nenhuma frase avança sem tropeçar nos seus próprios pés, tanta é a densidade vocabular para dizer algo de muito simples: a reunião não correu bem para Portugal e os seus interesses e a culpa é dos alemães. O primeiro-ministro quer e não quer dizê-lo, mas não sabe como.

Depois, no comunicado, escrito por um dos seus assessores ou pelo ministro da “comunicação”, sobre a decisão do Tribunal Constitucional, a coisa acalma. O comunicado percebe-se muito bem, bem demais. Mas o comunicado tem um autor que resolveu, como é típico nos intelectuais, substituir “Portugal” por “república”. Devia estar a ler algum texto influenciado ou por um anglicismo do tempo dos founding fathers ou de um teórico francês, que muito habitualmente fazem esta substituição do nome do país, pela “república”.É típico da ciência política académica, mas incomum na linguagem política corrente. OK, tinha essa marca de origem, mas o texto percebia-se.

Logo a seguir, respondendo a perguntas, Passos Coelho certamente influenciado pelo seu assessor, passou a usar a expressão “republica” a torto e a direito e deixou de se perceber. Há aqui um problema, daqueles que o exame do Dr. Crato diz querer resolver.

Depois, no comunicado, escrito por um dos seus assessores ou pelo ministro da “comunicação”, sobre a decisão do Tribunal Constitucional, a coisa acalma. O comunicado percebe-se muito bem, bem demais. Mas o comunicado tem um autor que resolveu, como é típico nos intelectuais, substituir “Portugal” por “república”. Devia estar a ler algum texto influenciado ou por um anglicismo do tempo dos founding fathers ou de um teórico francês, que muito habitualmente fazem esta substituição do nome do país, pela “república”.É típico da ciência política académica, mas incomum na linguagem política corrente. OK, tinha essa marca de origem, mas o texto percebia-se.

Logo a seguir, respondendo a perguntas, Passos Coelho certamente influenciado pelo seu assessor, passou a usar a expressão “republica” a torto e a direito e deixou de se perceber. Há aqui um problema, daqueles que o exame do Dr. Crato diz querer resolver.

(url)

24.12.13

(url)

22.12.13

(url)

Não costumo citar o que já escrevi, mas as notícias recentes dadas pelo Público sobre o programa Foral, criado com fundos europeus para promover a formação profissional dos funcionários das autarquias, envolvendo Relvas como decisor e Branquinho como beneficiário, mostra mais uma vez sempre os mesmos nomes, as mesmas empresas, sempre as mesmas redes. É um modus operandi que corrompe o funcionamento da nossa democracia, desvia recursos do estado para enriquecimento privado e tem como instrumento fundamental o controlo dos mecanismos partidários. Também, como de costume, ninguém liga nenhuma, e as notícias foram cuidadosamente silenciadas pelos outros órgãos de comunicação, a começar pela televisão. Aqui vai a citação:

“(…) o núcleo duro partidário do PSD, tem carreiras de dois tipos: ou na advocacia, ou num "privado" muito especial, aquele que vive da dependência do Estado e das decisões políticas seja a nível central, seja a nível autárquico. Os casos de Passos e Relvas são típicos, porque uma parte fundamental da sua carreira é feita dentro dos partidos, nas "jotas", passam pelos cargos mais ligados ao controlo político "distributivo" no Governo (Relvas) e são empregados por terceiros em empresas em que as redes de ligação com o poder político são fundamentais para aceder aos "negócios". (…) Essas áreas incluíam a formação, no tempo áureo dos fundos, e depois nos sectores como o ambiente, energias renováveis, resíduos e construção, tudo áreas que conheceram grande expansão com dinheiros públicos nos últimos anos. [Hoje as empresas de ”comunicação” e marketing tem papel idêntico.] O caso da Tecnoforma, envolvendo Passos e Relvas, é típico de uma espécie de empresas "jota", em que pessoas com carreiras políticas interdependentes entre si se organizam para aproveitar as oportunidades que o acesso ao poder político cria. (…) Não é por acaso que o "privado" que encontramos nos curricula governamentais, como estes de que falamos, é sempre do mesmo tipo. Não encontramos nunca nenhum genuíno empresário que já estivesse "feito" antes de ir para o Governo. (…) nunca temos no topo do poder partidário e governamental outro tipo de privado que não seja o fortemente dependente do poder e das redes de conhecimentos pessoais, assentes na interdependência e na confiança. “

É mais uma vez o mesmo.

(url)

O HOMEM DO RELÓGIO QUE GOZA CONNOSCO

Portas, demasiado habituado a uma sucessão de truques mediáticos que durante muito tempo fez com impunidade e que hoje ninguém suporta, resolveu colocar no CDS um relógio que conta de forma decrescente o tempo que falta até a troika se ir formalmente embora. De imediato, eu e muito mais gente, imaginou dezenas de outros relógios que podiam ser colocados em cada esquina de Portugal, medindo o tempo que falta para uma imensidão de outras coisas, todas muito mais significativas do que a data artificial em que a troika deixa de vir com espavento ao Terreiro do Paço, para reunir discretamente num gabinete em Bruxelas ou em Frankfurt ou Washington.

Alguns desses relógios andariam tão lentamente e o tempo que medem é tão longo que parecem parados. Por exemplo, o que medisse o tempo até que um “desempregado de longa duração” tornasse a ter emprego. Ou o que mediria quando o número de pobres em Portugal diminuiria, não por uma habilidade estatística, mas na realidade. Ou o que mediria o tempo que os juros demoram a recuperar depois da “crise Portas”, e quanto tempo Portugal precisa para recuperar desses estragos “irrevogáveis”. Ou, já agora, o tempo em que falta até a palavra “irrevogável” significar de novo irrevogável.

Mas há pelo menos um relógio cujo tempo decrescente não se mede num googleplex, ou seja num número com muitos zeros à frente, que é o que mede o tempo que falta para que Paulo Portas regresse ao exílio no seu confortável e pequeno CDS. Se tudo correr mal, será em 2015 e não antes como deveria ser se houvesse justiça divina. E daí não sei, o António José Seguro ainda o recicla…

(url)

NO 40º ANIVERSÁRIO DO CONGRESSO DA OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA EM AVEIRO

Participei, em conjunto com algumas centenas de

pessoas, nas comemorações do 40.º aniversário do Congresso da Oposição

Democrática ocorrido em Aveiro em 1973.

Fazia parte de um número

mais pequeno de presentes, que tinha estado no próprio congresso em

1973, tendo assistido ao seu decorrer e terminado, como muitos outros

participantes, na manifestação proibida a correr pelas ruas de Aveiro

junto com os cães do Capitão Maltês e da polícia de choque. Recordo-me

da garagem onde muitos se refugiaram e de ter acabado num telhado dumas

casas térreas junto ao canal na rua paralela nas traseiras da Avenida

Lourenço Peixinho. Era o habitual.

O problema das comemorações dum

evento com estas características é a oscilação entre o “sentido” do

congresso para a actualidade e o balanço que se pode fazer do seu papel

na história da oposição ao regime ditatorial. Esta tensão esteve

presente nas comemorações que teve partes de comício e outras de debate

histórico, sendo que era impossível impedir a impregnação de umas por

outras. Por outro lado, as comemorações recebiam uma herança de

interpretação do congresso de 1973 que está longe de ser inocente,

quanto mais verdadeira.

O Congresso da Oposição Democrática, que

na verdade vinha em sequência de dois anteriores congressos

republicanos, não teve o nome de "congresso republicano" por impedimento

governamental, que, em vésperas das últimas “eleições” legislativas da

ditadura, queria mostrar ao mundo como era possível no Portugal de

Marcelo Caetano, a “oposição” reunir-se legalmente.* Os jornalistas

estrangeiros foram convenientemente apascentados pelo SNI, mas, quando

chegaram a Aveiro, alguns deles foram espancados pela polícia na

manifestação que encerrou o congresso. A operação de propaganda falhou

redondamente.

Este aspecto da história é unívoco e não oferece

dúvidas de interpretação. Já o significado do congresso e os eventos

ocorridos durante a sua realização põem em causa a história

mítico-heróica da oposição, em grande parte escrita pelo PCP e os seus

companheiros de estrada. Aí as coisas são mais complexas e uma história

do congresso já revela alguns aspectos que ainda hoje criam alguma

incomodidade.

Na verdade, o congresso de 1973 foi um evento

importante da história da oposição, mas não foi um acontecimento central

dessa história, apresentado quase como uma antecâmara visionária do 25

de Abril. O congresso inseriu-se mais no quadro institucional clássico

da “unidade” oposicionista na interpretação que lhe dava o PCP do que

introduziu factores de novidade na história da oposição. Desse ponto de

vista, o congresso passou ao lado de muito do que estava a acontecer de

novo e representou mais uma tentativa de hegemonia da oposição por parte

dos comunistas do que uma representação da totalidade dos sectores mais

combativos da oposição, em particular uma grande parte do movimento

estudantil dominado à época pelos esquerdistas e que foram

marginalizados do congresso, ou porque o desejaram, ou porque a isso

foram obrigados pelo sectarismo e controlismo do PCP.

O congresso

não teve uma preparação democrática, nem decorreu democraticamente,

assente que foi na concepção “unitária” da acção política vinda dos

comunistas e que moldava então grande parte da oposição, incluindo

sectores do PS. Em 1973, o PS e o PCP estavam num momento de grande

aproximação política, assinaram um acordo político, subsidiário das

teses “frentistas” do PCP, e tinham no essencial encerrado as

divergências sobre a natureza do “marcelismo” que tinham levado às

listas separadas nas eleições de 1969. Isto não significava que para

muitos socialistas não permanecesse uma desconfiança histórica do PCP,

mas havia uma efectiva deslocação do PS à esquerda, fruto da

radicalização do início da década de 70 e da sensação de que a

liberalização marcelista estava esgotada.

Por isso, sob a férula

do PCP, os sectores mais tradicionais da oposição, os socialistas e os

comunistas, estavam unidos, isolando a direita socialista e

social-democrática e parte dos velhos republicanos que eram

anticomunistas e defensores das colónias portuguesas. Esta “unidade”,

que correspondia às posições teóricas do PCP sobre a estratégia da

oposição, facilitou uma enorme hegemonia dos comunistas sobre todo o

congresso, das teses, muitas vezes com origem nos núcleos regionais e

profissionais onde tinham mais influência, à própria condução dos

trabalhos, constituição das mesas e controlo sobre a ortodoxia das

conclusões.

No entanto, o sector que realmente ficava de fora eram

os esquerdistas, que, desde os chamados “sectores não reformistas da

CDE”, católicos radicalizados, o proto-MES de Jorge Sampaio,

Wengorovius, e outros, e os grupos ligados às comissões de base

socialistas e às brigadas revolucionárias, aos diferentes grupos

maoístas, não só estavam fora do congresso, como o atacavam com

veemência. Ora, bastava esta marginalização do esquerdismo para em 1973

isso significar que o congresso estava longe de representar toda a

oposição e mesmo os sectores mais dinâmicos dessa oposição, em

particular no movimento estudantil e, em embrião, no movimento sindical

renovado que iria dar origem à Intersindical, onde os comunistas

partilhavam o poder com sectores operários e dos serviços, que mais

tarde vão aparecer ligados ao MES.

Na época, estas diferenças de

opinião não eram meigas, nem amigáveis, mas bastante duras. Os “sectores

não reformistas da CDE” escreviam o nome do congresso com “democrático”

entre aspas e os maoístas contestavam o congresso às claras e

organizaram-se durante o seu decurso para, em certas secções, fazer

aprovar moções que os comunistas recusavam. Havia projectos de teses que

tinham ficado pelo caminho, como uma oriunda do PCP (ML) assinada pelos

nomes fictícios de “M. Ribeiro” e “J. Gregório”, na verdade Militão

Ribeiro e José Gregório, nomes de dois dirigentes comunistas já

falecidos, considerados militantes destacados de um PCP que não era

“revisionista”. Era uma clara provocação e foi censurada num processo de

selecção que ninguém controlava.

Este conflito centrou-se durante

o congresso na secção que incluía a “educação”, onde seria suposto

discutir-se o movimento estudantil e que acabou à pancada. Compreende-se

porquê: a maioria da sala era de estudantes esquerdistas, que se tinham

reunido numa dupla clandestinidade em acampamentos e nos pinhais à

volta de Aveiro, para levar o congresso a tomar posições anticoloniais,

sobre a queda do regime e sobre a participação nas eleições, claramente

contra a orientação do PCP. Esses estudantes chegaram a uma sala no

andar superior do cinema onde este decorria e encontraram uma mesa

constituída por militantes do PCP e da UEC que ninguém tinha escolhido e

que fez tudo para evitar votar um documento hostil, acabando a reunião manu militari.

Já contei esse incidente, que me opôs a Lino de Carvalho, e Rui

Bebiano, actual director do Centro de Documentação do 25 de Abril,

contou que nesse dia “fugira” duas vezes, uma do “serviço de ordem do

congresso”, outra dos polícias de choque.

O outro pólo de conflito

no congresso traduziu a mesma vontade de controlo político do PCP e

ocorreu com a tese de Medeiros Ferreira sobre o papel das forças

armadas, apontando quer os riscos de um golpe de direita, quer as

possibilidades de um derrube do regime pelos militares, assente na

trilogia do “descolonizar, democratizar e desenvolver”. Num certo

sentido, essa foi a tese mais premonitória do congresso, violentamente

atacada pelos sectores do PCP. Assisti a essa sessão e recordo-me de ver

uma jovem mulher, claramente comunista, a vociferar contra os militares

que ela, que vivia na Amadora, dizia conhecer muito bem na sua

violência pró-regime.

À data em que enviou a tese para o

congresso, Medeiros Ferreira vivia exilado na Suíça e tinha integrado o

Grupo Revolução Socialista e a revista Polémica, em que ele era

o único que não era ex-comunista, como António Barreto ou Eurico

Figueiredo. A sua reflexão, como a de Manuel Lucena, também colaborador

da Polémica, estava mais próxima de um socialismo radical do

que do esquerdismo predominantemente maoísta, e acompanhava uma mudança

de temas e análises que veio a permitir uma renovação do pensamento da

oposição. O PCP contrariava como podia estas “inovações” esquerdistas,

usando alguns dos seus intelectuais nesse combate, como Vital Moreira

escrevendo sobre Marcuse, ou Sottomayor Cardia discutindo o “pensamento

de Ulianov”, ou seja, Lenine para efeitos de censura.

Foi neste

contexto que se realizou o Congresso da Oposição Democrática e, se

abstrairmos destas mitologias heróicas, podemos dar-lhe a sua verdadeira

dimensão como acto de resistência e coragem, face a um regime que

ninguém pensava que iria acabar um ano depois.

* Mário Matos e Lemos publicou em carta ao Público uma "correcção" a um suposto "erro" meu sobre a questão da mudança de nome de Congresso Republicano para Congresso da Oposição Democrática. A carta é a seguinte:No seu artigo de sábado, o dr. José Pacheco Pereira cometeu um estranho erro: afirma que o III Congresso da Oposição Democrática se chamou assim, e não Republicano, como os dois anteriores, por imposição do Governo para fins propagandísticos. Ora, o dr. Pacheco Pereira sabe perfeitamente – e se se tivesse esquecido, na sessão comemorativa houve quem o referisse – que o nome mais genérico de oposição democrática foi uma imposição dos opositores monárquicos que queriam participar e que não o fariam num congresso que se denominasse simplesmente republicano.Se o Público me tivesse enviado com antecedência a carta, como é curial nestes casos, eu teria de imediato referido o que acontecera e as minhas fontes. A versão sobre o nome do Congresso que conhecia era idêntica à de Mário Matos e Lemos: que tal se devia à necesidade de permitir a presença dos monárquicos na reunião. Sucede que nas intervenções de Flávio Sardo e António Neto Brandão, ambos com um papel decisivo na organização do Congresso e nas negociações em 1973 com o Governador Civil de Aveiro Vale Guimarães, foi exposto de forma inequívoca o modo como tal exigência de mudança de nome fora feita, dentro de uma estratégia governamental de usar o Congresso para mostrar às opiniões públicas estrangeiras, através dos jornalistas com quem o SNI patrocinou uma reunião, que em Portugal havia uma oposição que podia actuar em legalidade nos anos eleitorais. Como se tratava de testemunhos na primeira pessoa, pareceu-me de aceitar esta versão, tanto mais que a presença de monárquicos no Congresso foi bastante residual.

(url)

14.12.13

“BARÕES”

Quando vejo alguém falar em “barões” do PSD, tiro de imediato a conclusão de que não faz a mínima ideia do que é o PSD dos nossos dias, ou, de que percebe bem demais o PSD actual, e está a falar de má-fé numa perspectiva do conflito interno. Ele haveria uns “barões” odiados pelas “bases”, com prestígio na opinião pública, mas sem vestir a “camisola do partido”. Eles, pelo contrário, mesmo dando má fama ao partido, estão lá de “serviço” para o que der e vier.

O PSD, como o PS, é hoje controlado internamente de forma muito rígida por uma nomenklatura de carreira, que encontra no acesso ao poder partidário o principal mecanismo “profissional” de promoção, assim como múltiplas oportunidades de “negócio”, a todos os níveis. É um sistema muito fechado, tanto mais fechado quanto a conjuntura eleitoral diminuiu as benesses e ameaça ainda mais diminui-las nas próximas eleições. Por isso é como um exército em guerra, sabedor das enormes vantagens do controlo das estruturas e dos sindicatos de voto, mas saltando com violência contra os adversários que suspeitem não lhes vão dar ou manter o que já têm.

Existe no PSD e no PS uma mentalidade de cerco, que se acentuou com a subida ao poder de políticos profissionais, sem influência e prestígio na sociedade. A sua permeabilidade com a opinião pública é escassa, porque o que conta é o que acontece dentro e os poderes de dentro. São pessoas unidas pelo seu papel nas estruturas do partido, onde se encontram todas as possibilidades e todos os riscos. Nem sequer muitas vezes existe a pulsão de “ganhar”, mas essencialmente de conservar.

Se por acaso um desastre eleitoral coloca em causa o pool de empregos e lugares de forma drástica, como por exemplo ocorreu em Vila Nova de Gaia – Porto, – e muitas pessoas são simultaneamente dirigentes partidários e empregados pelas autarquias do PSD, ou com elas fazendo negócios altamente rentáveis em termos de “serviços” como consultadoria jurídica, encomendas a empresas criadas para este mercado específico no âmbito da “comunicação” ou do marketing, – então soam os sinais de alarme e parte-se para a guerra civil.

“Encolhendo” os lugares disponíveis, vale tudo. Foi o que aconteceu com a pressa de encontrar “traidores” nas listas autárquicas que se acelerou pela necessidade de colocar fora do partido, antes de eleições internas, todos aqueles que podiam personificar uma oposição vinda de dentro aos interesses instalados.

A especulação recente sobre uma hipotética candidatura de Rui Rio ajuda ao acantonamento, até porque, como António Costa no PS, Rio não tem qualquer chance no PSD dos dias de hoje, se pretendesse repetir aquilo que Passos Coelho fez contra Manuela Ferreira Leite: a constituição de uma fracção organizada, muito bem financiada (aí é que é interessante saber se há “barões”…) e usando de todos os recursos, mesmo a manipulação das eleições internas, como se veio a saber em recentes revelações de um dos obreiros dessa tomada do poder. Como se vêem ao espelho é isto que temem, por que pensam que os "outros" irão fazer como "eles".

Nenhuma mudança no PSD é hoje possível de dentro, de tal maneira o aparelho partidário está controlado ferreamente, e, mesmo de fora, com o apoio de um forte movimento de opinião em que o eleitorado social-democrata tem um papel decisivo, não estou certo que tenha sucesso sem grandes convulsões. Nem Rio, nem Costa, nem ninguém de bom senso e que saiba como está a nossa democracia, quer herdar uma partidocracia que muda de fidelidades apenas em nome da partilha de lugares e de benesses de um cavalo morto, para outro mais vivo, logo com mais sucesso eleitoral.

Ambos sabem que em democracia os partidos são fundamentais, mas as partidocracias são uma perversão. A chave está pois de fora, de fora para dentro, ou, quando isso se revelar impossível, seguir o caminho que Rui Moreira fez nas eleições autárquicas, onde foi eleito com nem mais nem menos do que grande parte do eleitorado do PSD no Porto. A chave está em encontrar forma de fazer emergir esse eleitorado, seja para o partido formal, seja para o partido informal”. Só aí, os dois únicos homens, Rio e Costa, que acumulam o raríssimo prestígio da acção política prática, nas duas maiores câmaras do país, com o voto dos portugueses, podem lá chegar. Eles são também a última oportunidade do sistema político partidário português sobreviver. É uma grande responsabilidade.

(url)

11.12.13

A SEGUNDA MORTE DE SÁ CARNEIRO

As comemorações pelo PSD do aniversário da morte de

Francisco Sá Carneiro nos últimos anos têm-se caracterizado por serem

feitas quase por obrigação do calendário, sem autonomia política, e com

crescente e acentuada mediocridade.

São, de um modo geral,

realizadas em conjunto com o CDS, a pretexto de homenagearem Adelino

Amaro da Costa, o que tem sentido pelo destino comum e efectivos laços

mútuos entre os dois homens, mas nada justifica que o PSD não

complemente as cerimónias comuns por iniciativas autónomas, acabando

assim o partido por servir apenas como instrumento eleitoral que permite

ao CDS aceder ao poder. Há diferenças programáticas e políticas entre

os dois partidos e é um sinal de um oportunismo táctico que se iludam

essas diferenças a favor de uma amálgama sem identidade, nem sentido.

Na

verdade, as comemorações, que a actual direcção do PSD por sua vontade

deixaria no esquecimento, servem apenas para usar Sá Carneiro, num único

dia do ano, para o transformar num símbolo morto para legitimar quem

nada tem a ver com ele, nem como pessoa, nem como político, nem como

parte do mesmo movimento político e ideológico, nem no programa escrito,

nem na história concreta do PSD que é o seu programa não escrito.

Uma

antologia das frases mais significativas de Passos Coelho, das posições

da revisão constitucional que encomendou a Paulo Teixeira Pinto, e dos

seus mentores ideológicos que ele levou dos blogues ultraliberais e dos think tanks

universitários mais conservadores para o Governo e para os gabinetes,

revela a enorme distância entre aquilo que, com muito boa vontade,

podemos chamar o seu “pensamento” e o núcleo central do pensamento de Sá

Carneiro. Bem pelo contrário, eles representam um dos lados daquilo que

Sá Carneiro combateu – o outro era o comunismo – com toda a clareza e

sem margem para dúvidas. O PSD foi feito contra o PREC e contra a

manutenção de formas de controlo militar da democracia civil, e esse

combate assentava num programa positivo de combinação do liberalismo

político com a doutrina social da Igreja, e a experiência da

social-democracia europeia. Como Sá Carneiro repetiu vezes sem fim toda a

sua vida, isso colocava o PSD fora do âmbito da “direita” e é

interessante verificar, em múltiplas entrevistas dadas no I Congresso

fundacional do PSD, como essa afirmação é repetida. Magalhães Mota

afirma explicitamente que o PSD, então PPD, não era um partido de

“direita”, nem sequer exclusivamente do “centro”, ou seja, podia ter

também (e tinha) parte da “esquerda”. Cavaco Silva repetiu o mesmo mais

tarde.

O revisionismo actual do pensamento de Sá Carneiro faz-se

essencialmente valorizando os aspectos coreográficos da sua vida

política e, mesmo assim, nem todos, dissociando-os do seu aspecto

político e ideológico, considerado “de época” ou “ultrapassado”, ou

resultado de uma deslocação “táctica” para a esquerda devido às

circunstâncias da época (uma típica projecção do oportunismo ideológico

dos dias de hoje…). Repare-se neste texto de Sá Carneiro, que seria

certamente considerado ultra-esquerdista, quando não comunista, se fosse

lido na Aula Magna sem indicação de autor (e estive para o fazer):

A democracia económica postula a intervenção de todos na determinação dos modos e dos objectivos de produção, o predomínio do interesse público sobre os interesses privados, a intervenção do Estado na vida económica e a propriedade colectiva de determinados sectores produtivos; pressupõe ainda a intervenção dos trabalhadores na gestão das unidades de produção. A democracia social impõe que sejam assegurados efectivamente os direitos fundamentais de todos à saúde, à habitação, ao bem-estar e à segurança social; exige a abolição das distinções entre classes sociais diversas e a redistribuição dos rendimentos, pela utilização de uma fiscalidade justa e progressiva.

Sá Carneiro ainda não

falava, como falam os actuais dirigentes do PSD, quase obsessivamente de

“empresas”, e conceda-se que ele pretendia referir-se-lhes quando

falava de “unidades de produção”, mas, fora disso, o que é que está aqui

que não seja preciso do ponto de vista político e programático? E que

não seja consistente com muitas outras afirmações de Sá Carneiro

explícitas sobre o capitalismo e a tecnocracia, “o poder é pertença de minorias compostas pelos detentores do grande capital e por membros da tecno-estrutura”. Todas estas citações estão rigorosamente dentro do contexto. E há muitas mais.

Considerando obsoleto o seu pensamento explícito, Sá Carneiro fica assim reduzido apenas a um actor político, que combateu o PCP no PREC, combateu Eanes e o Conselho da Revolução, combateu Soares e o PS, foi criador e primeiro-ministro da AD, reduzindo-se os seus actos a uma espécie de gramática da acção, sem o léxico e a semântica das suas ideias políticas. Ora, se há coisa em que Sá Carneiro não queria que existisse nenhuma dúvida, era que actuava baseado em princípios políticos, ideais e tradições, pelo que não pode ser reduzido, como foi por Passos Coelho, a um lutador contra o défice e a dívida, ele que nunca admitiria que Portugal pudesse ser um “protectorado”, ou que o poder do Parlamento e da soberania popular dos portugueses fosse “automaticamente” deslocado para a burocracia europeia. Tirar-lhe esta identidade é matá-lo pela segunda vez.

A actual direcção do PSD é mais próxima de um Tea Party à portuguesa, burocrático, sem apoio popular, “europeísta” e desligado da comunidade orgânica dos portugueses, que despreza o primado da “pessoa”, a “dignidade do trabalho” e a “justiça social”, que no programa genético do PSD feito por Sá Carneiro não são meras palavras, mas identidades inquestionáveis do partido. Feita de admiradores de Sarah Palin, de gente que quando vai à Grécia vem de lá apodado de “alemão”, de entusiastas do efeito revolucionário do programa da troika e do FMI para pôr em ordem os “piegas”, punir a classe média “que vive acima das suas possibilidades”, colocar os pobres naquilo que eles merecem, uma “assistência aos desvalidos”, oferecer às empresas estrangeiras um país de baixos salários, e falar todos os dias, como se fosse a coisa mais natural do mundo, de despedimentos, cortes de pensões e reformas (desculpem, “poupanças”), como a quinta-essência da acção política. Ainda por cima sorrindo, com empáfia e descaramento, porque estão a fazer uma “revolução” e a “salvar o país”.

Considerando obsoleto o seu pensamento explícito, Sá Carneiro fica assim reduzido apenas a um actor político, que combateu o PCP no PREC, combateu Eanes e o Conselho da Revolução, combateu Soares e o PS, foi criador e primeiro-ministro da AD, reduzindo-se os seus actos a uma espécie de gramática da acção, sem o léxico e a semântica das suas ideias políticas. Ora, se há coisa em que Sá Carneiro não queria que existisse nenhuma dúvida, era que actuava baseado em princípios políticos, ideais e tradições, pelo que não pode ser reduzido, como foi por Passos Coelho, a um lutador contra o défice e a dívida, ele que nunca admitiria que Portugal pudesse ser um “protectorado”, ou que o poder do Parlamento e da soberania popular dos portugueses fosse “automaticamente” deslocado para a burocracia europeia. Tirar-lhe esta identidade é matá-lo pela segunda vez.

A actual direcção do PSD é mais próxima de um Tea Party à portuguesa, burocrático, sem apoio popular, “europeísta” e desligado da comunidade orgânica dos portugueses, que despreza o primado da “pessoa”, a “dignidade do trabalho” e a “justiça social”, que no programa genético do PSD feito por Sá Carneiro não são meras palavras, mas identidades inquestionáveis do partido. Feita de admiradores de Sarah Palin, de gente que quando vai à Grécia vem de lá apodado de “alemão”, de entusiastas do efeito revolucionário do programa da troika e do FMI para pôr em ordem os “piegas”, punir a classe média “que vive acima das suas possibilidades”, colocar os pobres naquilo que eles merecem, uma “assistência aos desvalidos”, oferecer às empresas estrangeiras um país de baixos salários, e falar todos os dias, como se fosse a coisa mais natural do mundo, de despedimentos, cortes de pensões e reformas (desculpem, “poupanças”), como a quinta-essência da acção política. Ainda por cima sorrindo, com empáfia e descaramento, porque estão a fazer uma “revolução” e a “salvar o país”.

O que é que Sá Carneiro tem a ver com esta gente? Muito: atacou-os toda a vida.

(url)

9.12.13

O único sector na sociedade portuguesa que tem mantido uma ofensiva sistemática contra o governo e algumas das suas políticas tem sido os sindicatos da CGTP, ou seja, em grande parte, o PCP. Ninguém mais o tem feito, a começar pelo PS, que no essencial não faz oposição. Movimentos que já foram mais inorgânicos, como o “Que se lixe a troika”, tem algum papel principalmente na agit-prop, e no alargamento do movimento para os mais jovens, mas o Bloco de Esquerda apenas funciona no Parlamento. Alguns movimentos como a Apre!, alguns sindicatos e associações profissionais independentes, como o movimento da restauração, ou os estivadores, tem tido algum papel, mas nada mais.

Isto significa algumas forças, mas também muitas fraquezas. Todos estes movimentos permanecem no essencial desunidos e mesmo quando se unem não mobilizam todos os recursos em conjunto. Sectores que tem mostrado muita mobilização corporativa, não ultrapassam o conflito profissional, em muitos casos bem mais hostil ao governo, como se viu com polícias, GNR e estivadores, do que o mainstream dos conflitos sindicais. Por outro lado, podem mobilizar centenas de milhares de pessoas mas estão acantonados social, etária e geograficamente. A hostilidade aos sindicatos vai muito para além do governo e dos seus apoiantes, atinge outros sectores da sociedade portuguesa que não só não tem uma cultura e um hábito de sindicalização, como participam no próprio discurso do poder contra os sindicatos. Alguns desses sectores estão contra o governo, e contra as políticas do “ajustamento”, mas acham os sindicatos uma coisa do passado, quando não os consideram mesmo um bloqueio aos seus próprios interesses. Muitos jovens nunca participaram em qualquer actividade sindical, e, naquela minoria que tem emprego, trabalha em sectores profissionais sem tradição sindical. É o caso dos jornalistas, um sector muito fragmentado pela existência de grande precariedade e mão-de-obra quase grátis, e que tem um papel activo na demonização dos sindicatos e das greves. Muita dessa hostilidade é suicidária, há muitos sectores profissionais que sem a acção, mesmo residual, dos sindicatos do seu sector, já teriam há muito perdido o pouco que ainda tem.

Isto significa algumas forças, mas também muitas fraquezas. Todos estes movimentos permanecem no essencial desunidos e mesmo quando se unem não mobilizam todos os recursos em conjunto. Sectores que tem mostrado muita mobilização corporativa, não ultrapassam o conflito profissional, em muitos casos bem mais hostil ao governo, como se viu com polícias, GNR e estivadores, do que o mainstream dos conflitos sindicais. Por outro lado, podem mobilizar centenas de milhares de pessoas mas estão acantonados social, etária e geograficamente. A hostilidade aos sindicatos vai muito para além do governo e dos seus apoiantes, atinge outros sectores da sociedade portuguesa que não só não tem uma cultura e um hábito de sindicalização, como participam no próprio discurso do poder contra os sindicatos. Alguns desses sectores estão contra o governo, e contra as políticas do “ajustamento”, mas acham os sindicatos uma coisa do passado, quando não os consideram mesmo um bloqueio aos seus próprios interesses. Muitos jovens nunca participaram em qualquer actividade sindical, e, naquela minoria que tem emprego, trabalha em sectores profissionais sem tradição sindical. É o caso dos jornalistas, um sector muito fragmentado pela existência de grande precariedade e mão-de-obra quase grátis, e que tem um papel activo na demonização dos sindicatos e das greves. Muita dessa hostilidade é suicidária, há muitos sectores profissionais que sem a acção, mesmo residual, dos sindicatos do seu sector, já teriam há muito perdido o pouco que ainda tem.

É também por tudo isto que em certas áreas do governo se esboça com clareza uma estratégia antissindical, ou melhor, anti-CGTP. A chave do sucesso desta estratégia é a divisão, entre sectores de trabalhadores por baixo, e por cima com a UGT na concertação social. Esta estratégia pretende isolar a CGTP, enfraquecê-la. Tem no entanto dois problemas: radicaliza a CGTP, e acaba, por absurdo, por legitimar a importância da luta sindical levando a concessões que não existiriam se não houvesse resistência sindical.

O melhor exemplo é a recente decisão sobre a isenção de fazer exames a um número muito significativo dos professores contratados, obtendo um acordo que divide os sindicatos de professores, a FNE da UGT da FENPROF da CGTP, mas que mostra que “vale a pena lutar”. Tal concessão não existiria se não houvesse sindicatos. A questão é que ao empurrar para a impotência tudo quanto é manifestação ou greve, está-se a cercar tudo quanto é movimento social organizado ou mais fluído, logo gerando uma reacção de autodefesa que leva a tentar outras formas de protesto e é aí que entra a desobediência civil. Organizações como o PCP e a CGTP, que desde a tentativa de manifestação da ponte estão claramente a subir a parada, percebem isso muito bem, e são as únicas com capacidade e organização para o fazer, sem intenção violenta. Mas uma coisa é a intenção outra a realidade. O tipo de resposta governamental pode fazer a diferença. É como estamos. E isto não tem nada a ver nem com “conformismo”, nem com “radicalismo”.

O melhor exemplo é a recente decisão sobre a isenção de fazer exames a um número muito significativo dos professores contratados, obtendo um acordo que divide os sindicatos de professores, a FNE da UGT da FENPROF da CGTP, mas que mostra que “vale a pena lutar”. Tal concessão não existiria se não houvesse sindicatos. A questão é que ao empurrar para a impotência tudo quanto é manifestação ou greve, está-se a cercar tudo quanto é movimento social organizado ou mais fluído, logo gerando uma reacção de autodefesa que leva a tentar outras formas de protesto e é aí que entra a desobediência civil. Organizações como o PCP e a CGTP, que desde a tentativa de manifestação da ponte estão claramente a subir a parada, percebem isso muito bem, e são as únicas com capacidade e organização para o fazer, sem intenção violenta. Mas uma coisa é a intenção outra a realidade. O tipo de resposta governamental pode fazer a diferença. É como estamos. E isto não tem nada a ver nem com “conformismo”, nem com “radicalismo”.

(url)

(url)

8.12.13

(url)

MANDELA E OS PORTUGUESES VISTOS EM 1991

Reproduzo aqui o artigo que publiquei no contexto do primeiro encontro que tive com Nelson Mandela.

O encontro entre a comunidade portuguesa e Mandela é o primeiro e faz-se sob tensões cruzadas: entre os portugueses que querem falar com o ANC e aqueles que consideram este acto uma "traição", entre os conselheiros de Mandela que não gostam dos portugueses e do papel de Portugal como um moderador indesejado da "revolução" no sul de África e aqueles que desejam mudar a imagem dura do ANC e que veem naqueles homens de negócios um interlocutor ideal para chegar a uma parte da comunidade branca que está entre a "tribu branca" afrikaner e as comunidades indianas e "castanhas" . Mas, quando Mandela entrou na sala, após uma pequena hesitação puseram-se em pé em uníssono a bater palmas, abrindo alas para que esse homem alto e frágil passasse. Depois bateram-lhe sempre palmas, mesmo quando Mandela confirmou no seu discurso algumas das coisas que todos pretendiam esconjurar. Para os portugueses do Cabo tornou-se claro que o encontro com o homem acabou por valer mais do que as suas palavras, mas esta contradição revela as encruzilhadas em que se encontra hoje a política sul-africana.

O ambiente na política sul-africana é hoje mais dominado pela afectividade do que pela razão e nada há de politicamente mais equívoco e perigoso do que a afectividade . Verdade seja dita que é também às vezes dessa força da afectividade que surjem soluções para problemas aparentemente sem saída racional. O papel de Mandela nessa política é disso um exemplo perfeito e a sua figura carismática e autoridade pessoal representam um factor sui generis que tanto pode conduzir num sentido de moderaçäo como para um impasse, no qual a sua figura sirva de cobertura para uma politica radical que todos sabem näo ter futuro , mas que pode ter presente bastante para fazer.

Quando foi libertado, Mandela encontrou uma nova geração de militantes do ANC e uma organização muito diferente daquela que tinha conhecido, embora os primeiros passos para essa evoluçäo tivessem sido os últimos que Mandela deu antes de ser preso. Entre 1961 e 1963, data dos Rivonia Trials que o iriam condenar, o ANC ainda sob a direcção de Mandela , afasta-se das suas origens de movimento de massas pacifista e näo violento, cuja inspiração se encontrava na organização irmã do Partido do Congresso indiano ou no movimento de direitos cívicos dos negros americanos , para uma política cada vez mais centrada na luta armada . A fundação do braço armado do ANC , o Umkhonto we Sizwe , iria aprofundar uma lógica de luta armada que progressivamente asfixia organizacionalmente todos os outros instrumentos de acção política.

Esta evolução vai a par com um significativo maior envolvimento da URSS em Africa e, neste contexto, a combinação entre a clandestinidade organizacional, a luta armada com as suas inevitáveis dependências e apoios, a constituição de uma importante comunidade exilada em diversos países africanos e europeus , tudo isso explica o crescente domínio das estruturas do ANC pelo Partido Comunista Sul-Africano .

Daí que Mandela encontre hoje o ANC numa encruzilhada em que a herança do passado próximo - o domínio do PC Sul-Africano da estrutura do ANC , o radicalismo dos "camaradas" , o programa económico e social marxisante , e uma organização de guerrilha que não se quer dissolver - , ainda "faz" mais a organização do que as enormes oportunidades políticas que esta tem à sua frente no processo democrático .Os dilemas säo compreensíveis - como os partidos brancos, embora muito menos do que eles, também o ANC tem que perder alguma coisa para participar no processo de democratização e é natural que , ainda por cima na euforia de uma situação em que "parece" que se pode ganhar tudo , haja resistências a abandonar, em nome da democratização , instrumentos de poder político . É o caso do entendimento do ANC como "movimento de libertação", que tem como corolário a assunção de uma legitimidade especial e a consequente tentativa de hegemonia da representação negra. Como a OLP nos territórios ocupados por Israel, esta fórmula política destrói toda a pluralidade da representação política que lhe seja exterior, o que normalmente conduz a uma política de violência e de extermínio dos "colaboradores". Os conflitos com o Inkhata , que não aceita esta hegemonia , tiveram esta origem e se o ANC parece hoje a principal vítima da "violência" nem por isso deixou de criar as condições para o seu aparecimento . Foram os "camaradas" nos townships que começaram as execuções populares e os zulus do Inkhata seguiram-lhes as passadas. Como de costume a imprensa internacional ligou pouco à violência "política" do ANC e explodiu de indignação com a violência "tribal" do Inkhata .

Mas, se o ANC não abandona a classificação de "movimento de libertação" a favor da sua inserção no jogo democrático como um partido político em competição com outros, tal também tem muito que ver com a circunstância de organizacionalmente o ANC ser pouco mais do que a estrutura do PC Sul-Africano. O papel do PC Sul-Africano, dirigido por um velho comunista puro e duro Joe Slovo , e que ainda tem no seu seio alguns admiradores públicos de Staline, já não é tanto o de pretender impor uma qualquer "ditadura" . Partidos comunistas como este não exercem a sua acção tanto por propostas "revolucionárias" na ordem política, mas através de programas e soluções "económicas" associadas a "acções de massas" que acabam por funcionar como limitadoras das liberdades políticas e dar origem a soluções políticas totalitárias. É por isso que o debate sobre as soluções "económicas" do ANC é o debate crucial no plano político e aquele que irá definir o futuro da organização.

Os portugueses do Cabo sabiam-no, como diriam os marxistas, pelo único "critério de verdade", a "prática" . O encontro com Mandela confrontou-o com essa "prática" e dias depois numa entrevista ao Star de Joanesburgo, numa referência implícita aos encontros que tivera com os portugueses, afirmava que na Africa do Sul não se iria passar nada de semelhante ao que acontecera em Angola e Moçambique. Vamos ver.

(Publicado no Diário de Notícias de 1 de Agosto de 1991.)

Daí que Mandela encontre hoje o ANC numa encruzilhada em que a herança do passado próximo - o domínio do PC Sul-Africano da estrutura do ANC , o radicalismo dos "camaradas" , o programa económico e social marxisante , e uma organização de guerrilha que não se quer dissolver - , ainda "faz" mais a organização do que as enormes oportunidades políticas que esta tem à sua frente no processo democrático .Os dilemas säo compreensíveis - como os partidos brancos, embora muito menos do que eles, também o ANC tem que perder alguma coisa para participar no processo de democratização e é natural que , ainda por cima na euforia de uma situação em que "parece" que se pode ganhar tudo , haja resistências a abandonar, em nome da democratização , instrumentos de poder político . É o caso do entendimento do ANC como "movimento de libertação", que tem como corolário a assunção de uma legitimidade especial e a consequente tentativa de hegemonia da representação negra. Como a OLP nos territórios ocupados por Israel, esta fórmula política destrói toda a pluralidade da representação política que lhe seja exterior, o que normalmente conduz a uma política de violência e de extermínio dos "colaboradores". Os conflitos com o Inkhata , que não aceita esta hegemonia , tiveram esta origem e se o ANC parece hoje a principal vítima da "violência" nem por isso deixou de criar as condições para o seu aparecimento . Foram os "camaradas" nos townships que começaram as execuções populares e os zulus do Inkhata seguiram-lhes as passadas. Como de costume a imprensa internacional ligou pouco à violência "política" do ANC e explodiu de indignação com a violência "tribal" do Inkhata .

Mas, se o ANC não abandona a classificação de "movimento de libertação" a favor da sua inserção no jogo democrático como um partido político em competição com outros, tal também tem muito que ver com a circunstância de organizacionalmente o ANC ser pouco mais do que a estrutura do PC Sul-Africano. O papel do PC Sul-Africano, dirigido por um velho comunista puro e duro Joe Slovo , e que ainda tem no seu seio alguns admiradores públicos de Staline, já não é tanto o de pretender impor uma qualquer "ditadura" . Partidos comunistas como este não exercem a sua acção tanto por propostas "revolucionárias" na ordem política, mas através de programas e soluções "económicas" associadas a "acções de massas" que acabam por funcionar como limitadoras das liberdades políticas e dar origem a soluções políticas totalitárias. É por isso que o debate sobre as soluções "económicas" do ANC é o debate crucial no plano político e aquele que irá definir o futuro da organização.

Os portugueses do Cabo sabiam-no, como diriam os marxistas, pelo único "critério de verdade", a "prática" . O encontro com Mandela confrontou-o com essa "prática" e dias depois numa entrevista ao Star de Joanesburgo, numa referência implícita aos encontros que tivera com os portugueses, afirmava que na Africa do Sul não se iria passar nada de semelhante ao que acontecera em Angola e Moçambique. Vamos ver.

(Publicado no Diário de Notícias de 1 de Agosto de 1991.)

(url)

CONFUSÕES SOBRE A VIOLÊNCIA

Foi confrangedor ouvir o último Prós e Contras sobre a dualidade do “conformismo versus radicalismo”, onde se sucediam intervenções de enorme confusão, centradas na vontade da apresentadora de confirmar uma das linhas do nosso pensamento instalado: os portugueses compreendem o “ajustamento”, sabem que não há “alternativa” e por isso não se “revoltam”.

Seguindo esta tese, completamente absurda e que abre caminho para surpresas várias, já comparei o governo e os seus amigos a um forcado provocando um touro inexistente com gritos de “é touro, se não és violento, não existes”, “podes fazer o que quiseres que não te ouço enquanto não partires qualquer coisinha”. De facto, está a pedi-las, mais uma insensatez da “comunicação política” governamental. Depois, quando há uns vislumbres de que as coisas podem aquecer, berra por todo o lado que afinal o touro é mesmo mau, parece querer bastão, espada, ou metralhadora. Afinal a “violência” está aí, e a “ordem” vai ser reestabelecida custe o que custar.

A invasão das escadarias do parlamento é sem dúvida grave, não pelo acto em si, que se percebe ser simbólico, mas pelo facto de outros polícias mostrarem cumplicidade. Isso sim, deveria tirar o sono dos responsáveis governamentais, e o episódio da demissão do comandante da polícia está longe de ser esclarecido, como quase tudo aliás que acontece neste país. Já as “ocupações” dos ministérios tem outro tipo de significado, que também pouco tem a ver com a violência, mas mostra que o PCP e a CGTP, assim como alguns sectores do “Que se lixe a troika” estão a fazer um upgrade dos conflitos para a desobediência civil.

Porque, no meio de todas esta confusão com a “violência”, esquece-se uma coisa simples: pode haver ilegalidade e não haver violência. É isso que se chama desobediência civil.

A lenda de que há “conformismo” ignora que, dos polícias aos trabalhadores dos Estaleiros, dos empresários da restauração aos enfermeiros, dos trabalhadores dos transportes aos magistrados, dos professores aos estivadores, muitos e muitos reformados e pensionistas, alguns desempregados e “precários”, centenas de milhares de portugueses tomaram parte activa em acções de protesto e resistência de uma ponta a outra do país. Parte activa, muito mais do que concordar. Pelos vistos, enquanto não partirem uma montra, são irrelevantes e não contam para nada. É um erro que o governo pode pagar caro.

(url)

O CAOS QUE SE TRANSMITE DE CIMA PARA BAIXO

Há muitas consequências negativas no desempenho de várias instituições que pouco tem a ver com os cortes orçamentais, mas que são consequência de uma contínua incompetência, e de muito dolo, na política governamental. Imaginem que são reitores de uma grande universidade e que têm desde meados do segundo semestre de 2013 que preparar o orçamento dessa universidade e os planos e acção dele decorrentes para 2014. E que o fazem na base do número preliminar indicado e negociado pelo governo para 2014, em conversações formais com os responsáveis pela política educativa. E que, com os trabalhos já avançados, algum reitor mais curioso foi ver na Internet o que é que o Orçamento de Estado continha para as universidades e descobriu que, sem prévio aviso, o valor dos cortes tinha duplicado. Não era “tinha aumentado”, era ter duplicado. Foi o que aconteceu com os reitores reunidos no seu órgão próprio, dando origem a um violento protesto e a uma ruptura de negociações com o governo.

Há muitas consequências negativas no desempenho de várias instituições que pouco tem a ver com os cortes orçamentais, mas que são consequência de uma contínua incompetência, e de muito dolo, na política governamental. Imaginem que são reitores de uma grande universidade e que têm desde meados do segundo semestre de 2013 que preparar o orçamento dessa universidade e os planos e acção dele decorrentes para 2014. E que o fazem na base do número preliminar indicado e negociado pelo governo para 2014, em conversações formais com os responsáveis pela política educativa. E que, com os trabalhos já avançados, algum reitor mais curioso foi ver na Internet o que é que o Orçamento de Estado continha para as universidades e descobriu que, sem prévio aviso, o valor dos cortes tinha duplicado. Não era “tinha aumentado”, era ter duplicado. Foi o que aconteceu com os reitores reunidos no seu órgão próprio, dando origem a um violento protesto e a uma ruptura de negociações com o governo.

Há Universidades portuguesas que conseguiram, após muito esforço, serem creditadas em rankings internacionais. Essas universidades são avaliadas também pela sua capacidade de planificação e cumprimento dos objectivos. Como é que um caos pode dar origem a um plano? Não pode. Há muita destruição de recursos na sociedade portuguesa que apenas tem a ver com este modo de fazer política assente no engano e com muita incompetência no topo do estado.

Esta é uma história verdadeira. Portuguesa. De 2013.

(url)

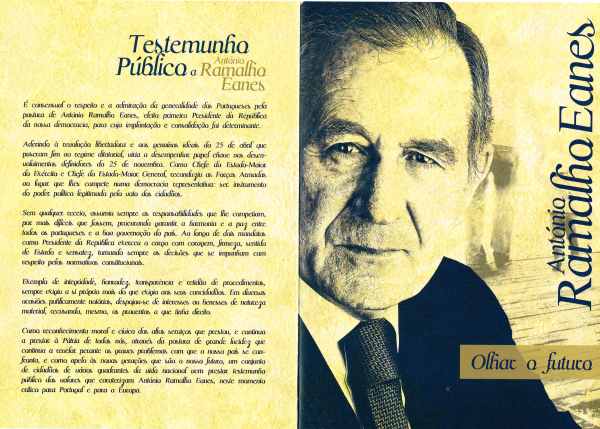

HOMENAGEAR RAMALHO EANES

A homenagem a Ramalho Eanes foi apoiada por um sentimento generalizado pelos portugueses de ser inteiramente merecida. Não é comum haver um político do passado recente, que tenha um prestígio tão naturalmente reconhecido, como acontece com Eanes. Como todos os políticos, e é como político que a unanimidade na homenagem se torna mais rara, Eanes foi controverso e tomou decisões contestáveis. Eu fui um crítico muito duro da sua última Presidência e do processo de criação do PRD que ele patrocinou. Num certo sentido, Eanes atrasou a plena consolidação de uma democracia política, cujo caminho ele ajudou a abrir pelo seu papel no 25 de Novembro. Os seus conflitos com Sá Carneiro e Soares vieram daí, e sempre estive próximo das críticas que então fizeram a Eanes.

Porém, de há muito reconheço na figura de Ramalho Eanes uma dignidade pessoal e um sentido de estado e de serviço público, que são tão escassos na actualidade, que brilham no meio da escuridão moral e cívica em que está mergulhada a nossa vida pública, dominada por gente obcecada pela sua carreira, permeáveis a tudo, menos no seu bem-estar e “protagonismo”. Não admira que Eanes fosse ficando sozinho na sua honra modesta, enquanto ao lado tudo apodrecia. Não é que o seu mérito não seja absoluto, mas o feito do seu mérito ainda se salientou mais devido à degradação da política portuguesa.

(url)

A PRESIDÊNCIA EUROPEIA É UM DIREITO NÃO É UM PRÉMIO AO BOM COMPORTAMENTO

Parece que os gregos teriam sido ameaçados (por quem?) de que se não se portassem bem com a troika, ou seja, se não aplicassem mais austeridade sobre muita austeridade, não poderiam assumir a presidência rotativa da UE que lhes cabe por direito próprio no primeiro semestre de 2014. Se isto aconteceu, e são altos responsáveis gregos que o dizem, é inaceitável e viola todos os Tratados europeus. Mas é assim que está a União Europeia. Muito mal.

(url)

1.12.13

(url)

30.11.13

Os blogues de “direita”, “liberais”, “neo-liberais” e próximos do governo, que têm a vantagem de escrever de forma nua e crua, muitas vezes imbecil e débil, aquilo que acham que é melhor para justificarem tudo o que seja ataque aos mais fracos e defesa do direito dos mais fortes no chamado “ajustamento”, têm agora um pequeno problema: o Papa Francisco. Se não estivesse lá a assinatura do Papa, debaixo de um título em latim, e os textos papais fossem publicados num blogue qualquer tido de esquerda, choveriam os mais estridentes impropérios sobre o socialismo despesista, o esquerdismo entranhado e doentio, o comunismo assolapado do seu autor.

Não é que na Exortação evangélica Evangelii Gaudium, o Papa descreveu o capitalismo como “uma nova tirania” e, como Mário Soares, preveniu que a desigualdade e a exclusão social "geram violência" no mundo e podem provocar "uma explosão" (cito do Público)? E não é que falou do “trabalho digno, educação e cuidados de saúde”, uma típica retórica esquerdista para os nossos “liberais” de nome? E ainda por cima, para não haver ambiguidades, culminou com esta frase difícil de engolir por eles: “Tal como o mandamento ‘Não matarás’ impõe um limite claro para defender o valor da vida humana, hoje também temos de dizer ‘Tu não’ a uma economia de exclusão e desigualdade. Esta economia mata”. Como essa “economia” é a que defendem dia sim, dia sim, lá terão que sussurrar que o Papa saiu bolchevista. E como o Papa foi escolhido pela Espírito Santo, não será que Deus afinal é um esquerdista anti-“ajustamento”?

(url)

28.11.13

POR QUE É QUE NO PSD NÃO SE CONSEGUE APLICAR QUALQUER “LEI DA ROLHA”?

Deu algum brado uma tentativa de iniciativa de Santana Lopes num Congresso para introduzir nos estatutos do PSD uma cláusula punitiva para o delito de opinião, aplicável aos períodos pré-eleitorais, quando as críticas internas poderiam “prejudicar o partido”. Teve muitos aplausos e depois nada se fez. Nunca tive dúvidas que era na altura o alvo da “lei da rolha”, e hoje, de vez em quando, há quem me queira sancionar por ser mais fiel aos fundamentos social-democratas e politicamente liberais do programa do PSD do que aos seus actuais dirigentes que os violam.

Significa isso que o PSD mantém uma boa tradição de consagrar a liberdade de expressão interna, ao ponto de permitir críticas muito duras à sua direcção e aos seus dirigentes? Não, não significa. Não é o amor pela liberdade interna que explica a aceitação das críticas, mas o temor de que um processo persecutório revelasse muitos outros factos e comparações que convém não lembrar.

O resultado é bom, as razões são más. As recentes revelações de como, sob a direcção de Miguel Relvas, se organizou a “fracção Passos Coelho” no interior e no exterior do PSD, violando mesmo os prazos de nojo da “lei da rolha” visto que se atacou Manuela Ferreira Leite em período pré-eleitoral, mostra que são os pés de barro de muitos dos actuais dirigentes, - Primeiro-ministro, ministros, altos responsáveis do aparelho partidário, JSD, etc., que impedem de por na ordem os seus adversários sem serem confrontados com as suas práticas que, nalguns casos, roçaram a ilegalidade.

Significa isso que o PSD mantém uma boa tradição de consagrar a liberdade de expressão interna, ao ponto de permitir críticas muito duras à sua direcção e aos seus dirigentes? Não, não significa. Não é o amor pela liberdade interna que explica a aceitação das críticas, mas o temor de que um processo persecutório revelasse muitos outros factos e comparações que convém não lembrar.

O resultado é bom, as razões são más. As recentes revelações de como, sob a direcção de Miguel Relvas, se organizou a “fracção Passos Coelho” no interior e no exterior do PSD, violando mesmo os prazos de nojo da “lei da rolha” visto que se atacou Manuela Ferreira Leite em período pré-eleitoral, mostra que são os pés de barro de muitos dos actuais dirigentes, - Primeiro-ministro, ministros, altos responsáveis do aparelho partidário, JSD, etc., que impedem de por na ordem os seus adversários sem serem confrontados com as suas práticas que, nalguns casos, roçaram a ilegalidade.

Um dos participantes nessas manobras para colocar Passos Coelho no poder, - que ele conhecia e em que participou, - revelou numa entrevista à Visão como foi manipulada a opinião pública através de operações “negras” na Internet e nos órgãos de comunicação social. Aliás, eu faço esta comparação com a “liberdade de opinião”, mas ela é forçada, porque estamos na verdade a falar de outra coisa, na criação de uma fracção estruturada para tomar conta do partido, de fora e de dentro, cujos contornos ainda estão por esclarecer, visto que os financiamentos da campanha interna ainda não foram revelados apesar de haver um compromisso público de Passos Coelho para o fazer.

Isto revela que o ambiente no interior do PSD é muito pouco sadio, o que não é novidade nenhuma. Na verdade, no partido há quem mais se indigne com a liberdade de opinião alheia do que com a intriga anónima, do que com a corrupção, ou com práticas inaceitáveis do ponto de vista ético de alguns membros do partido que afectam a sua imagem pública muito mais do que as críticas políticas. Sobre isto há cumplicidades, silêncios e complacências.

Não se esqueceram que bateram palmas em uníssono a Miguel Relvas num Conselho Nacional? Que o debate Rangel – Passos Coelho tenha sido objecto de operações “negras” nas redes sociais para formatar a opinião a favor de Passos Coelho, - ou seja uma manipulação eleitoral, - é irrelevante? Que um dos objectivos definidos por este grupo, em colaboração com um grupo de jornalistas principalmente do Diário de Notícias, fosse “derreter Manuela Ferreira Leite”, não lhes merecem pelo menos alguma crítica? E isto é apenas o topo do iceberg.

(url)

23.11.13

INTERVENÇÃO NA AULA MAGNA (21 DE NOVEMBRO DE 2013)

- Texto escrito e lido com pequenas diferenças devidas à oralidade da intervenção -

Como é que vos (nos) devo (devemos) tratar?

Queria evitar o frémito que Mário Soares provocou na última destas reuniões ao me chamar “camarada”, coisa que gerou alguma excitação nas hostes. Devo por isso dirigir-me ao nosso anfitrião como “companheiro”, a fórmula de conveniência, que se usa, ou melhor, usava no PSD? Ou, na tradição republicana, “correlegionário”? Ou devo lembrar que “camarada” é, entre outras coisas, uma fórmula de tratamento que os nossos militares aqui presentes reconheceriam nos seus “camaradas de armas”? Ou, se ainda houvesse tipógrafos, lembrar que esta era uma forma de tratamento comum entre profissionais de vários ofícios, para além dos ideais políticos de cada um? Ou, para fugir à carga das palavras, sinal também ela da crise que atravessamos, usar uma fórmula de tratamento esquecida, usada pelos velhos operários esperantistas, “samideano”, no seu significado de "com as mesmas ideias", ou numa tradução de um dicionário esperantista, “co-idealista”? Não devo, porque há muitos materialistas na sala e não há palavra, nem em esperanto, para co-materialista.

Vou usar outra fórmula, aquela que o Manuel Alegre conhece bem, que vinha da Rue Auger, Alger, Algerie e que iniciava as emissões da Rádio Voz da Liberdade, com um tonitruante “Amigos, companheiros e camaradas”.

Amigos, companheiros e camaradas,

Como membro de uma minoria em extinção, pelo menos no topo do meu partido, o PSD, a dos social-democratas, não se espere de mim nem uma palavra de justificação por aqui estar. Bem pelo contrário, farei a muitos a pergunta de por que razão não estão aqui de corpo, já que de espírito muitos estarão. Não os represento, não represento ninguém a não ser a mim próprio e mesmo assim de forma bastante imperfeita, mas os tempos não estão para inércias nem para confortos, nem para encontrar pretextos do passado, ou diferenças no futuro, para não se lutar, não pelas mesmas coisas, mas contra as mesmas coisas. Em momentos de profunda crise, tem que ser assim, sempre foi assim, e esse é o sentido mais profundo deste tipo de iniciativas de Mário Soares. O incómodo que geram, no poder e na oposição, vem disso mesmo.

Nós somos de facto muito diferentes entre nós, somos aquilo que no mundo anglo-saxónico se chamaria “strange bedfellows”, estranhos companheiros de cama. Não se assustem as almas pudibundas, porque a expressão vem de Shakespeare e refere-se ao manto em comum que protege os marinheiros da tempestade, “misery / acquaints a man with strange bedfellows.”

Na verdade, estranha assembleia esta que junta quem quer rasgar o memorando e colocar delicadamente a troika na rua, quem a quer colocar na rua menos delicadamente, com quem aprovou o chamado Pacto Orçamental, com quem pensa que o memorando, filho da necessidade extrema, podia ser aplicado de modo muito diferente, sem o rastro de incompetências e mistelas ideológicas deixado nestes dois anos.

É ambígua essa “unidade”? É sem dúvida, mas seria muito mais perigoso não ter qualquer forma de entendimento quando o mal que se está a fazer ao país, a Portugal, a tempestade que nos assola, é tão grave que considerações de conveniência só servem o Deus dos trovões e da chuva que nos quer afundar o navio. Sim, até porque muitos marinheiros já estão na água, como aqueles a quem se chama eufemisticamente “desempregados de longa duração”, ou seja, aqueles portugueses cuja vida está estragada até ao fim dos seus dias.

E nem sequer estou certo que o que nos une seja o lema deste encontro: “Em defesa da Constituição, da democracia e do estado social". Não me entusiasma como lema, ninguém se mobiliza por uma lei, mas por aquilo para que essa lei serve, ou aquilo que essa lei defende: democracia, confiança, soberania, contrato social. Ninguém se mobiliza pelo “estado social” que é muitas vezes uma abstracção ideológica. Mobiliza-se por que todos possam ter uma vida decente, saúde, educação, segurança, – muita gente esquece-se que existe também um direito à segurança, – e para que ninguém possa ser excluído desses bens básicos porque não tem dinheiro. E se alguns podem, devem apoiar os que não podem, não como caridade ou assistência, mas como forma natural de viver em sociedade. Tão simples como isso. Vem no Programa do PSD escrito por Sá Carneiro, vem na doutrina social da igreja.

Mas, acima de tudo, custa-me a ideia de que o papel dos que aqui estão seja apenas “defender” como se estivessem condenados a travar uma luta de trincheiras. Não, os que aqui estão não estão a defender coisa nenhuma, mas a atacar a iniquidade, a injustiça, o desprezo, o cinismo dos poderosos para quem a vida decente de milhões de pessoas é irrelevante, não conta, é um “custo” que se deve “poupar”.

A transformação da palavra “austeridade” numa injunção moral serve para um Primeiro-ministro, apanhado pelo sucesso dos celtas, sorrir cinicamente para nos dizer que a “lição” da Irlanda é a ainda precisamos de mais austeridade, ainda precisamos de mais desemprego, ainda precisamos de mais pobreza. E sorri muito contente consigo mesmo.

O discurso de contínua mentira e falsidade que nos diz como se fosse uma evidência, que “as empresas ajustaram, as famílias ajustaram, só o estado não o fez”, como se as três entidades fossem a mesma coisa e o verbo “ajustarem” significasse o retorno a um estado natural das coisas de que só o vício de quererem viver melhor afastou os portugueses. Na verdade, pode-se dizer que “as empresas ajustaram”. Sim algumas “ajustaram”, mas a maioria “ajustou” falindo e destruindo o emprego, - que para quem não tem outra “propriedade” é o seu modo de vida. As famílias não “ajustaram”, empobreceram e estão a empobrecer muito, para ter que ouvir como insulto os méritos de perderem a casa ou o carro, ou a educação superior para os seus filhos, e o valor moral de deixar de comer bife e passarem a comer frango.

No entanto, há uma coisa em que estou de acordo, de facto o estado não “ajustou”, continua religiosamente pagar os desmandos dos contratos leoninos das PPPs, a negociar com vantagem para o sistema financeiro, os contratos swap, em vez de receber a lição do sucesso judicial de empresários que recorreram aos tribunais, a baixar uns impostos para algumas empresas ao mesmo tempo que continua a permitir que um contínuo entre um establishment no poder ligado ao sector financeiro capture as decisões políticas, tornando intangíveis os seus interesses na razão directa em que viola todos os contratos com os homens e mulheres comuns, destruindo toda a confiança que numa sociedade democrática é a garantia do contrato social.