semper idem

Ano XIII

...M'ESPANTO ÀS VEZES , OUTRAS M'AVERGONHO ...

(Sá de Miranda) _________________

correio para jppereira@gmail.com _________________

18.2.07

PENSAR OS JORNAIS I

À nossa frente, diante dos nossos olhos, vários objectos que tomamos por indissociáveis do "nosso mundo" desaparecem, uns lenta, outros rapidamente, de um dia para o outro. Já vi desaparecerem as máquinas de escrever, os copiógrafos, a tipografia a chumbo, os selos do correio, o rolo de fotografias, o gravador de fita, as disquetes, o telex, o fax, o vídeo, etc, etc.

Olhando à nossa volta, outros objectos estão também a ir-se embora: que necessidade tenho eu de vir a esta estante de CD de música que gravei no iPod, podendo agora transportar toda a minha discoteca de aparelho para aparelho sem precisar de mais nada? Ao lado, os vídeos em VHS juntam-se aos discos em vinil e suponho que, a prazo, os DVD irão fazer-lhes companhia. Os selos, a mesma coisa, hoje já quase que não se usam no correio, para serem emitidos apenas para os coleccionadores. O dinheiro pouco a pouco é substituído pelos cartões e todos os cartões convergem para um só.

A rápida mudança do tempo vivido dos objectos torna obsoleto qualquer filme de ficção científica que tenha mostradores analógicos em vez de digitais, porque nós sabemos que o futuro não substituiu apenas as alavancas por botões, mas acabou com os mostradores redondos em que um ponteiro podia indicar um drama quando se aproximava do vermelho. Hoje, só para os filmes de submarinos da Segunda Guerra Mundial.

A rápida mudança do tempo vivido dos objectos torna obsoleto qualquer filme de ficção científica que tenha mostradores analógicos em vez de digitais, porque nós sabemos que o futuro não substituiu apenas as alavancas por botões, mas acabou com os mostradores redondos em que um ponteiro podia indicar um drama quando se aproximava do vermelho. Hoje, só para os filmes de submarinos da Segunda Guerra Mundial.E será assim para estes objectos que tenho à minha frente, feitos de muitos hectares de floresta, esta pilha de jornais? Estão também a ir-se embora, pouco a pouco, sem nós vermos, nem nós querermos? Talvez em geral, sim, em particular para os jornais feitos ao modelo antigo, entre o jornal generalista e aquilo que se chama hoje "imprensa de referência". Vejamos o caso português, em que há várias coisas evidentes que os jornais "de referência" não quiseram ver nem entender. Uma delas é que hoje um leitor em papel pode ler a "imprensa popular", opção que não tinha no passado.

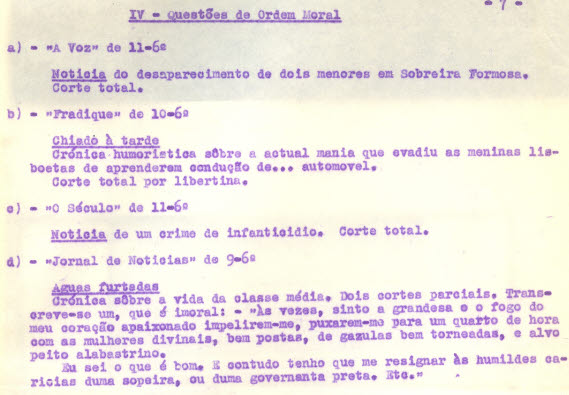

Quando só havia jornais vergados ao peso de si próprios como instituições, protegidos por um mundo em que a institucionalização era garantida entre outras coisas pela censura - que eliminava o "popular" (sentimentos fortes, crime, inveja social, críticas aos poderosos, voyeurismo, violência em geral, medos, etc.) -, a "imprensa popular" não existia.

Século, ou o Diário Popular, ou o Comércio do Porto, ou O Primeiro de Janeiro, mesmo com as suas nuances, mas podiam começar a comprar o Correio da Manhã e, mais tarde, a imprensa tablóide, que é uma outra variante de "imprensa popular". No Porto, sempre tiveram essa escolha porque tinham o Jornal de Notícias, de quem se dizia que, se se espremesse o jornal, escorria sangue, e talvez por isso é que a imprensa "de referência" de Lisboa nunca tivesse tido sucesso no Porto. (Deixo por agora de parte a concorrência com a televisão e rádio quanto à novidade noticiosa e à espectacularização).

Século, ou o Diário Popular, ou o Comércio do Porto, ou O Primeiro de Janeiro, mesmo com as suas nuances, mas podiam começar a comprar o Correio da Manhã e, mais tarde, a imprensa tablóide, que é uma outra variante de "imprensa popular". No Porto, sempre tiveram essa escolha porque tinham o Jornal de Notícias, de quem se dizia que, se se espremesse o jornal, escorria sangue, e talvez por isso é que a imprensa "de referência" de Lisboa nunca tivesse tido sucesso no Porto. (Deixo por agora de parte a concorrência com a televisão e rádio quanto à novidade noticiosa e à espectacularização).Afastada da sensibilidade "popular", logo do público de massas, era inevitável uma perda significativa de leitores, agravada pelo aparecimento dos gratuitos. Mas a imprensa "de referência", durante muito tempo, que era também imprensa do Estado porque pública ou semipública, continuou num caminho autista até que a privatização começou a abanar os bolsos dos "donos" da imprensa com os elevados custos de jornais que perdiam leitores e, ao perderem leitores, perdiam publicidade. Quer o Diário de Notícias, quer o Público, de modo diferente, começaram a sentir há muito esta perda e ensaiaram diferentes respostas para a contrariar, cujo sucesso depende da correcção da análise dos problemas.

Uma observação sobre um reparo feito no Indústrias Culturais sobre "a colocação temporal do autismo dos media impressos. Primeiro, a imprensa de Estado (...) só existiu entre 1975 (...) e finais da década de 1980 (...). O Diário de Notícias foi desnacionalizado em Maio de 1991, ou seja, há 16 anos é propriedade privada. Entretanto, tinha surgido o Público (1990)." Tive em conta esta circunstância, mas penso que o Diário de Notícias só foi verdadeiramente des-nacionalizado quando foi comprado por Joaquim Oliveira e deixou a PT.

No Bloguitica Paulo Gorjão insiste em três factores decisivos na decisão de compra de um jornal "de referência": "informação de qualidade; análise de qualidade; e, opinião de qualidade. Uma trilogia de 3Q." Tem razão em identificar estes factores em que uma cultura de exigência ainda está muito longe de chegar ás redacções. Só por si, se se fosse por aqui, obter-se-iam resultados, mas não se estancaria a crise da imprensa escrita ao modo tradicional. Penso que é preciso ir mais longe na análise da crise e pensar as questões de forma (as tecnologias, o grafismo, os meios) como questões de conteúdo e ir ainda mais longe entendendo que o "consumo" de informação está a mudar não só em exigência, mas num modo diferente de ler, procurar, analisar, aprender e divertir-se. Estas mudanças fazem migrar muita coisa que antes se fazia nos jornais para outros media e implicam um novo conceito de jornal, não apenas o antigo jornal melhorado. É sobre isso que escreverei para a semana.Perdendo os públicos antigos, que se deslocaram para a "imprensa popular", colocava-se saber por que razão não se conquistavam os novos públicos. Havia sempre duas estratégias possíveis: ou tentar tornar "popular" (e "popular" e tablóide" não são a mesma coisa, porque há imprensa "popular" de qualidade, como é o caso do Correio da Manhã) o produto, como agora se diz, ou tentar roubar novos públicos a outros media que começam a crescer, em particular na juventude, ligados a outra combinação de media. Basta ver a combinação de media que os jovens consomem - jornais desportivos, revistas de moda em papel e blogues e sítios, incluindo os jornais, gratuitos em rede - para se perceber que não era tão simples como isso lá chegar, com um produto em papel. É que as novas elites numa sociedade de massas, em particular as elites com elevada educação formal, são também elas próprias um resultado da sociedade de massas, espectacularizadas, com gostos "culturais" muito mais "populares", habituadas a uma informação mais curta, fragmentada e utilitária. Na verdade, a sociedade de consumo de massas encolheu as elites, como nós as conhecíamos do passado, e gerou elites que o são socialmente, mas que, entre outra coisas, lêem menos e lêem diferente. O retrato das elites do presente dificilmente seria considerado como sendo de elite no passado. A tradição já não é o que era.

Reproduzo aqui uma nota que publiquei no Abrupto sobre a campanha publicitária do Público :Podemos não gostar deste mundo, mas é o que existe lá fora. Neste processo, para onde foram os leitores dos jornais? Fugiram porque os jornais não lhes interessavam, ou porque já não precisam deles e não estão dispostos a pagar caro por aquilo que tem para eles apenas um utilidade marginal. Quem sobra é uma elite de uma elite, que continua a precisar e está disposta a pagar jornais de "referência", com a condição de que estes lhes forneçam informação de muito maior qualidade, o que, por regra, não acontece hoje. Só há uma maneira de os jornais competirem com os novos consumos mediáticos gerados pela televisão e pela rede, é serem muito diferentes do que eram no passado e serem únicos, ou seja, o que está ali não está em lado nenhum. E, mais fundamental ainda: não poder estar em nenhum outro lado.

...parece voltada em parte para esse público da "cultura de blogue", apelando às suas referênciasculturais, para o trazer para a imprensa escrita em papel, o que é uma contradição nos seus termos. A contradição tem a ver com o facto dessa "cultura" ser estruturante e dos seus hábitos não serem "em papel". Não só os hábitos não são "em papel", mas sim no ecrã, como a forma de ler em volume e em profundidade (do hipertexto) é diferente da forma de ler em superfície e sequência (dos textos em papel, dos livros). Os hábitos são também mais de "ver" ( e de "ouvir") do que de "ler", o que explica o sucesso do YouTube como percursor de uma Rede em que se vai "ver" mais do que "ler".Por isso, a campanha de publicidade resultará mais naqueles que chegaram a uma "cultura da Rede" mais do que a uma "cultura de blogue", ou seja, que não foram feitos "dentro" da "cultura de blogue", mas que ajudaram a fazê-la. Gente mais velha, com os pés em ambas as literacias, as do livro e jornal clássicos e as da Rede. Se foram estas as pessoas que deixaram de ler jornais pela décalage de interesses mais do que pelo facto de serem em papel, a campanha (e presumo que o jornal) terá sucesso, porque fará um produto mais próximo da sua agenda de interesses.

Os que já foram moldados pelos hábitos da Rede, os que se habituaram (como muitos adolescentes a chegarem ou nos primeiros anos na universidade) a olhar para o mundo no modo pick and choose típico dos blogues, nunca mais lerão em papel como se lia antes e não há campanha publicitária que os agarre. Vamos ver.

(Continua)

(No Público de 17/2/2007)

*

Basta abrir a página do NYTimes na net para perceber o que é que um jornal de referencia tem de fazer para continuar a sê-lo. Como diz muito bem, é ser único no que publica. Para tal é preciso gente de muita qualidade que esteve disposta a tarimbar e a sofrer pelos pequenos jornais até chegar ao NYTimes. Já viu alguem tarimbar em Portugal? Todos querem começar em Lisboa. Quando o DN exigir que os seus jornalistas sejam licenciados, que tenham trabalhado pelo menos 5 anos nos jornais de provincia, que produzam trabalho que seja absolutamente original, por salários que nunca os farão ricos e que a fama e o respeito de seus pares é a sua verdadeira compensação, então teremos jornais de referencia. (e terem uma página na net não afecta nada, antes pelo contrário, ajuda a ganhar receitas de anúncios e leitores da cópia em papel)

(DG)*

(...) os pontos que assinala na sua crónica no Público são sem dúvida pertinentes, e imagino que seja uma discussão que diariamente as direcções dos jornais portugueses (bom, em todo o Mundo...) se debatam. Como aumentar as vendas, como aumentar as vendas, como aumentar as vendas? Ah, e sem perder qualidade (referência vs popular/tablóide).

Todavia, julgo que se esqueceu de um caso que eu julgo que já se pode considerar de sucesso em Portugal (não é necessário irmos ao NYTimes): o Expresso.

Se há jornal de referência que conseguiu ultrapassar o processo de renovação, melhorando imensamente a qualidade e melhorando as vendas (além de resistir à nova concorrência), foi o Expresso.

E não foi só o produto em papel que melhorou. O seu sítio na Internet está, neste momento, fabuloso. Junta a simplicidade/usabilidade a uma diversidade de secções, que nenhum outro jornal tem. O Público, apesar de tudo, também tem agora um excelente site, mas não está ainda ao nível do que o Expresso conseguiu construir nos últimos meses.

Qual o sucesso do Expresso, no binómio papel/internet? Interactividade. Conseguiu com sucesso fazer com que os seus leitores interajam não só com as notícias em si, mas com os seus jornalistas, com os seus cronistas, com os seus entrevistados, com todos aqueles que fazem realmente um jornal, e com quem os leitores querem interagir.

Não basta lançar fóruns, podcasts, blogs, para pensar que se vai ter sucesso. Tem de se mobilizar aqueles que compõem o jornal a interagir realmente com os leitores, dando-lhes feed-back ao que estes dizem e escrevem, fazendo contacto directo. Os leitores não querem ser um elemento passivo, mesmo quando já há um certo grau de envolvimento com os novos meios digitais. Os leitores neste momento querem fazer parte do jornal, querem que os jornais lhes dêem importância (e não o contrário), querem que a sua opinião pessoal seja valorizada.

Pessoalmente julgo que o passo seguinte dos órgãos de imprensa, no futuro, será a sua redacção pelos próprios leitores, na linha do Wikipédia. Poderá não ser a melhor evolução, mas os jornais que não quiserem ver este passo lógico, terão certamente dificuldades...

(José Manuel Iglesias)*

Considero que a tendência na evolução dos media em Portugal é claramente negativa. Tive esperança de que a entrada do arrojo do grupo Prisa (não vejo nenhum fantasma na pertença castelhana do capital) introduzisse qualidade, competência e competição. Mas o que o Rádio Clube até agora deu a ouvir está longe de preencher o vazio deixado pelo abandono que a TSF mostra do jornalismo de investigação e reportagem. No Rádio Clube falam, falam, mas há muito que nem sequer fale minimamente bem e ouço opiniões e comentários a mais e reportagens a menos.

Encontro o mesmo vício na imprensa portuguesa que leio (Público, DN, CM e Metro em papel, JN na net). Tornei-me leitora do DN quando há alguns meses a imagem do jornal foi refrescada e essa curiosidade me permitiu encontrar alguns textos jornalísticos interessantes, com bom equilíbrio entre notícias, reportagens e opinião e na atenção ao local e ao mundo. Apreciei a qualidade que José Pacheco Pereira refere do investimento no suplemento Economia. O DN não me satisfaz mas discordo de si (e parece que também da Administração do DN) quando afirma que o DN parece ter falhado. Pode falhar como negócio, mas deu passos firmes no jornalismo de qualidade. Aqui entra uma minha preocupação e vejo-me, eu, profundamente liberal, a interrogar-me sobre os riscos de toda a imprensa nas mãos de homens de negócios sem tradição de família de imprensa. A imprensa é um negócio, eu sei. Mas quando o “entorno” do país é rebaixado (desde o Big Show Sic e Big Brother) para o mais tablóide, quando a Escola não assume a dimensão crítica dos media, a qualidade da ambição dos consumidores de media baixa para níveis que confrangem quem tem mínimos de curiosidade sobre o mundo e sobre as boas ideias e negócios. Para acompanhar o mundo preciso de recorrer ao El Pais de que me tornei assinante, compro no fim de semana o IHT e o FT e, às vezes o Sunday Times e desfruto das indicações do excelente guia da actualidade oferecido na net pelo serviço público que é o Sena Santos Podcast (que substitui a falta de mundo dos noticiários radiofónicos). O que sabemos na imprensa portuguesa sobre o que se passa no mesmo Timor que há menos de dez anos tomou com exagero avassalador os media de Portugal? (abro excepção para uma rica short story de Pedro Rosa Mendes no Expresso de 2007-02-17). E o que sabemos de Angola e de Moçambique onde também deveríamos ser o primeiro dos observadores e transmissores da realidade? Também de S.Tomé, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau? E da Europa a que aderimos? E do Brasil?

Temos o Público que tanto me entusiasmou quando apareceu mas que nos últimos anos passou a reflectir a realidade de um país em que os ricos recorrem à imprensa estrangeira e os pobres são alimentados pela imprensa que temos ou com os escândalos quotidianos ou com páginas e páginas de opinião. Falta a análise profunda e falta o testemunho presencial da reportagem. Senti um frémito de entusiasmo ao olhar a renovação do Público iniciada na última segunda-feira, o jornal ficou muito atraente à vista. Mas, em primeira impressão, não encontro nenhum enriquecimento de leitura, talvez até pelo contrário, e não gosto do desaparecimento de secções como Educação, Saúde ou Media. Vou esperar para ver mais e ver se me habituo.

É assim que cada vez mais me transfiro para a internet à qual estou a dedicar uma média de duas horas por dia. É na internet que encontro o fundo sonoro e é também na internet que encontro leituras que me satisfazem, mas conservo o gosto (mal correspondido) da leitura matutina de jornais em papel.

(Ana Costa)*

Sinceramente tenho quase a certeza que muitos (a maioria?) dos leitores / espectadores / consumidores de informação (mesmo os mais atentos) não se interrogam sobre estes assuntos e estas mudanças, simplesmente adaptam-se a elas fazendo as suas opções pelas várias ofertas mediáticas em função do que gostam / necessitam / valorizam. Há uns anos dei por mim a passar do papel p/ a Internet s/ dramas, quase s/ dar por ela. Hoje consumo dos 2 consoante as oportunidades que surgem (leio jornais quando viajo, uso a Internet no escritório). Esta ultima permite s/ custos uma infinidade de escolhas (site dos jornais em papel, jornais on-line, blogs, etc) no momento em que der mais jeito (pode-se ir lendo enquanto se trabalha) e por isso a prefiro. Além disso quanto menos papel se consumir mais ecológico se está a ser. Julgo que a tentativa do jornal-papel a competir c/ as multiformas informativas / opinativas da Internet é o mesmo que a carroça a tentar competir c/ o automóvel no inicio do Sec. XX, o prognóstico já era mais que certo quando o “jogo” começou. A lista de suportes de informação que apareceu e desapareceu (ou está em vias de extinção) nos últimos 100 anos é extensa e só prova a velocidade das mudanças. Ainda me lembro há pouco mais de 20 anos da guerra VHS / Beta ganha pelo 1º. Hoje já ninguém o quer. Lembro-me das enormes (no tamanho, não na capacidade) disquetes de 5 e ¼ (polegadas) serem derrotadas pelas de 3,5 (hoje CDs RW riem-se da irrisória capacidade de 1,4 MB). Foi para tudo isto que trabalhamos, para termos mais e melhores meios de suporte da informação, para termos mais e melhor acesso à informação, para sabermos mais. Como usamos as ferramentas que as melhores capacidades técnicas da humanidade puseram à nossa disposição, só depende de nós e das nossas sociedades, tal como a TV, a rádio, os jornais são aquilo que a sociedade fez deles. Não são as capacidades técnicas e características específicas dos meios de suporte / transmissão de informação que fazem deles bons ou maus, é o uso que lhes damos, a exemplo da dinamite de Nobel. Se usamos os meios que temos para trabalhos “pacíficos” ou para “bombas” a culpa será sempre das opções que as sociedades tomaram e que resultam da “soma” das opções individuais de cada um. Não foi preciso Internet p/ as revistas cor-de-rosa terem o sucesso que têm e promoverem as “figuras” que promovem e que muitos consomem, alimentando um negócio de milhões. Se numa sociedade se dá mais importância ao enésimo romance da Xáxá Carlota Joaquina do que à educação, saúde, etc, a culpa não é dos media, nem dos seus donos, é de quem compra / consome Xáxá Carlota Joaquina e se borrifa p/ a saúde e a educação. Numa sociedade democrática e c/ mercado livre o consumidor é que manda. Por muito que lhe seja mais confortável culpar os outros (os médias, os donos dos médias, os que produzem conteúdos, etc, etc) o consumidor num mercado livre é o único responsável pelo que aparece e pelo que desaparece do mercado, são as suas decisões de compra que definem o que tem e o que não tem êxito. O resto é conversa

(Miguel Sebastião)

Etiquetas: comunicação social, jornalismo

(url)

© José Pacheco Pereira